Раздел сайта:

Этнографический музей под открытым небом мы заметили его еще, когда въезжали в Козьмодемьянск. Но оставили «сладенькое» на закуску. Я обожаю этнографические музеи, и проехать мимо них никак не могу. Если помните, в эту поездку уже успели побывать в татарском "Тататр Авылы". Теперь вот настала очередь марийского. Подъезжаем к музею, оставляем машину, идем к калитке.

Заходим, а там никого. Хочется крикнуть: "Ау, люди, вы где?". Как оказалась в последствии, во-первых, мы зашли с «тыла», а не через «парадный» въезд, а во-вторых, опять «пароходы», вернее полное их отсутствие в этот день. Пока мужчины пытались кого-нибудь отыскать, я начинаю фотографировать.

И, наконец-то, минут через 6-7 нас замечают, и из домика для персонала появляется женщина.

В итоге находят кассира, покупаем опять полный набор – билеты, съемка, экскурсия. За всё - 500 рублей.

Кассир в свою очередь вызывает экскурсовода. У нашего гида как раз в этот день был День рожденья, ее даже пришла поздравить сестра, но, несмотря на это, экскурсию для нас провели на высшем уровне!

А теперь давайте гулять по Этнографическому музею.

Осмотр музея начали с мельницы. Подняться на неё не разрешили, но зато мы узнали интересную вещь. Оказывается жерди позади мельницы были не просто так, это давало возможность «ловить» ветер: дует ветер с запада – повернули лопасти туда, ветер подул с севера - разворачиваемся обратно. Так что наши деды, однако, мудрецы были!

А теперь давайте гулять по Этнографическому музею.

Осмотр музея начали с мельницы. Подняться на неё не разрешили, но зато мы узнали интересную вещь. Оказывается жерди позади мельницы были не просто так, это давало возможность «ловить» ветер: дует ветер с запада – повернули лопасти туда, ветер подул с севера - разворачиваемся обратно. Так что наши деды, однако, мудрецы были!

Внутри мельницы жернова, правда, они уже не в рабочем состоянии.

Зато принцип действия можно рассмотреть на крупомолке.

Следующей шла кузня. Кузнец был на деревне отнюдь не последним человеком, и работы у него хватало.

А в этот станок заводили лошадей, чтобы подковы ставить было удобнее.

Куда же раньше без лошади? Главная рабочая сила в любом хозяйстве! Это сейчас в деревнях их можно пересчитать по пальцами, да и то, одной руки уже слишком много будет. И на этой картинке так же видно подтверждение того, что у любой кузни был источник воды, в данном случае колодец.

А здесь расположились как раз те сельхозорудия, которые и возили раньше лошадки.

Затем зашли в баньку по-черному, т.е. без трубы. Казалось бы, проще ведь трубу сделать. Но нет, дело было не в лени. Раньше считалось, что дым всё обеззараживает. Недаром на севере очень многие дома топились по-черному, когда уже вовсю применялись трубы.

Конечно же, живя на такой великой реке как Волга, марийцы не могли не рыбачить.

Вокруг нас «кипела» мирная деревенская жизнь.

А результатом этой жизни, в том числе, был и лён, и изделия из него.

Народные костюмы меня всегда притягивают как магнит, может быть и просто скроено, но зато как украшено! Какое же терпение должно быть у мастериц, у меня его явно не хватило бы!

Это вышивка горных марийцев, ее отличало, то, что она очень мелкая. Только гляньте на эту кропотливую работу.

Согласитесь, что всё- таки есть различия с марийцами с другой стороны Волги.

Это национальный костюм живущих на той стороне Волги.

И в старину женщины не могли обойтись без украшений.

Это одежда уже поновее, в ней видно смешение двух культур – марийской и татарской.

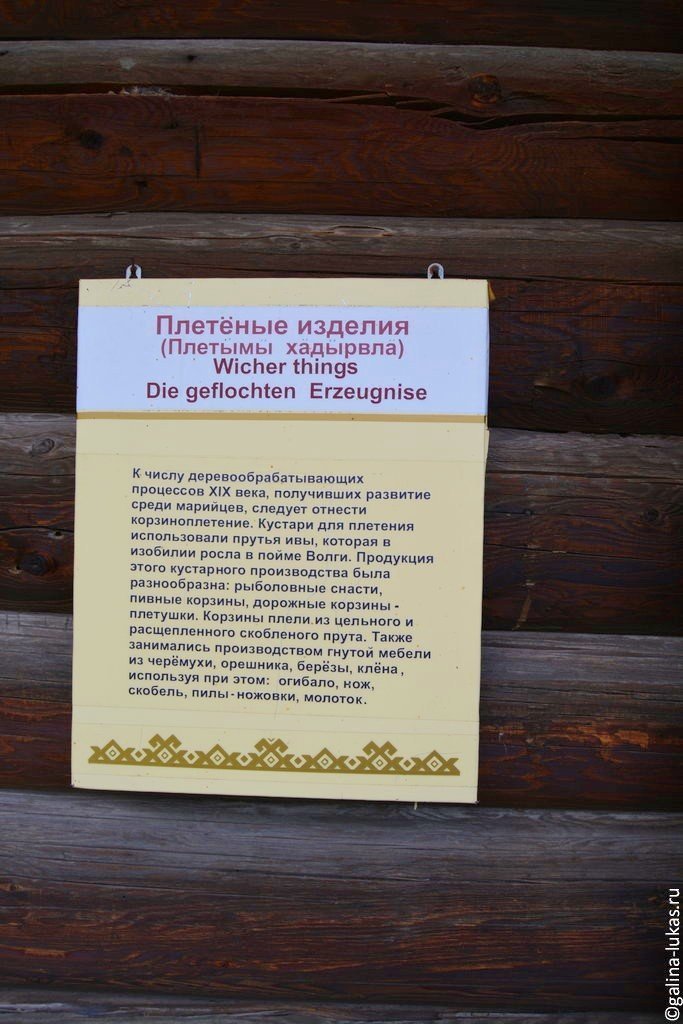

Одежда одеждой, но и обувь была нужна, и тара под грибы, ягоды, да мало ли ещё подо что. Решалось это в те времена просто - и обувь, и тару просто плели.

А это обувка того времени.

Угадайте, чем русские лапти отличались от марийских? А ответ-то прост: наши русские делались на правую и левую ногу отдельно, с одной стороны удобно, но не практично.

А это вообще раритет. Оказывается, босоножки были придуманы очень давно.

Помимо одежды и плетенных изделий крестьяне выращивали хлеб, а для его хранения нужен был амбар.

Кстати, все постройки в музее соединены древним «асфальтом». По грязи никто ходить не любил.

Но вернемся к амбару. Конечно же все нужно было где-то хранить, для этого и нужны были бочки, кадушки, лари.

Сито для просеивания муки.

И, конечно же, весы. А как иначе эту муку продать.

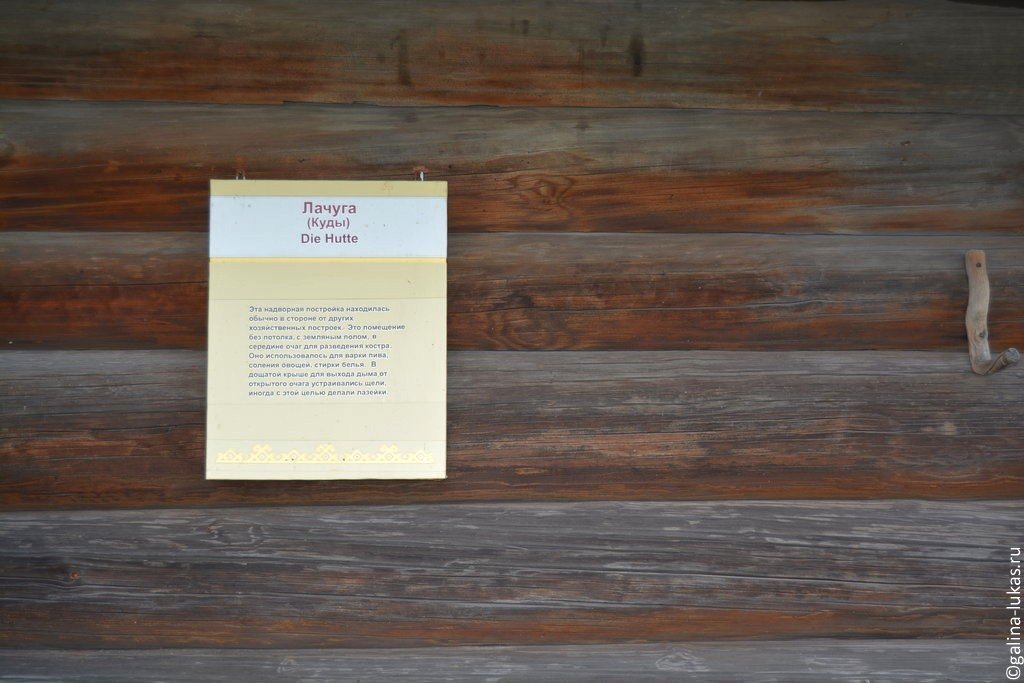

Лачуга. В нашем, русском, понимании лачуга, это такое полуразрушенное жильё, а в марийском народном - это было место, где готовили.

Здесь можно было что-то растолочь.

Постирать.

А на этом коромысле бельё полоскали в речке.

Так же в лачуге варили брагу.

И просто еду.

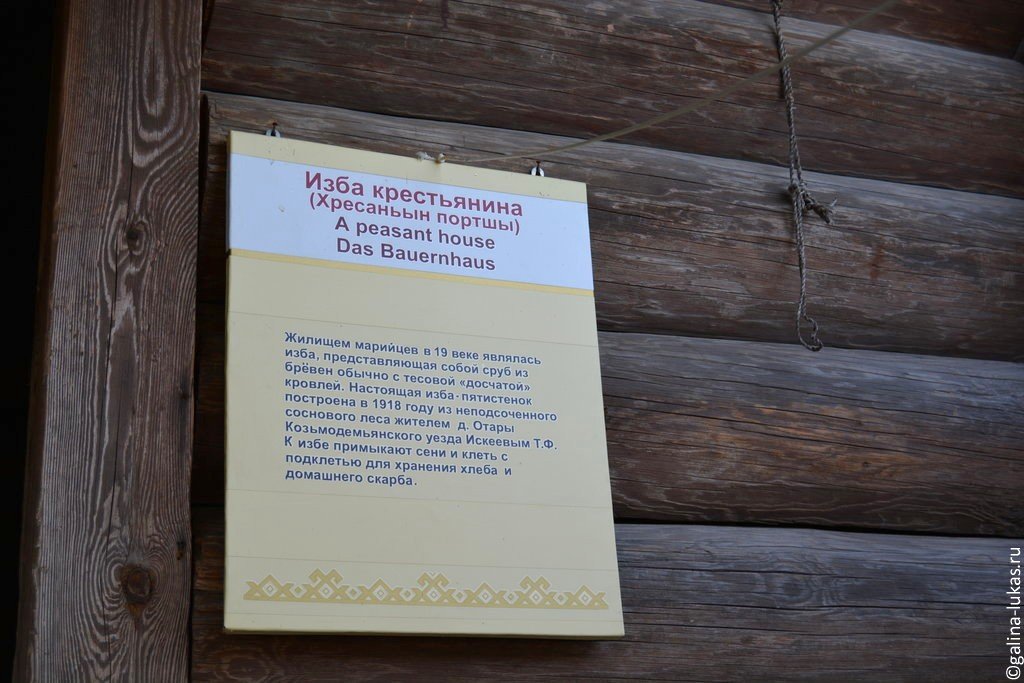

Следующая – курная изба, кстати, зажиточного крестьянина, распространена она в Марий Эл была в XVIII - XIX веке.

Внутри всё довольно просто, с глинобитным полом.

Вот такое корыто подставляли под лучину, чтобы дом случайно не поджечь.

Ухват на колесиках позволял закатывать в печь очень большие горшки.

После избы крестьянина (и как они там такими большими семьями помещались?) мы подошли к двум странным сооружениям.

Одно из них было более-менее понятно – пилорама для получения досок.

А вот второе вызывало вопросы. Оказалось, что на нем колотушками отбивали холсты. Занятие монотонное, вот и стали девушки петь в это время. Одну из таких песен нам спела экскурсовод на марийском языке. Очень интересно было послушать.

А напоследок мы зашли в избу зажиточного крестьянина, но уже XIX - XX века. Разница с курной избой заметна сразу.

Заметьте, и здесь присутствует резьба.

Здесь уже всё гораздо богаче.

И знаете, меня поразили здесь лапти для ходьбы по болотам, впервые такие видела.

Ещё узнала, что складочки на сапогах были не от «старости», а потому что кожа на голенище в этом месте бралась более тонкая.

А вообще-то кожаную обувь берегли, в грязь надевали сверху лапти.

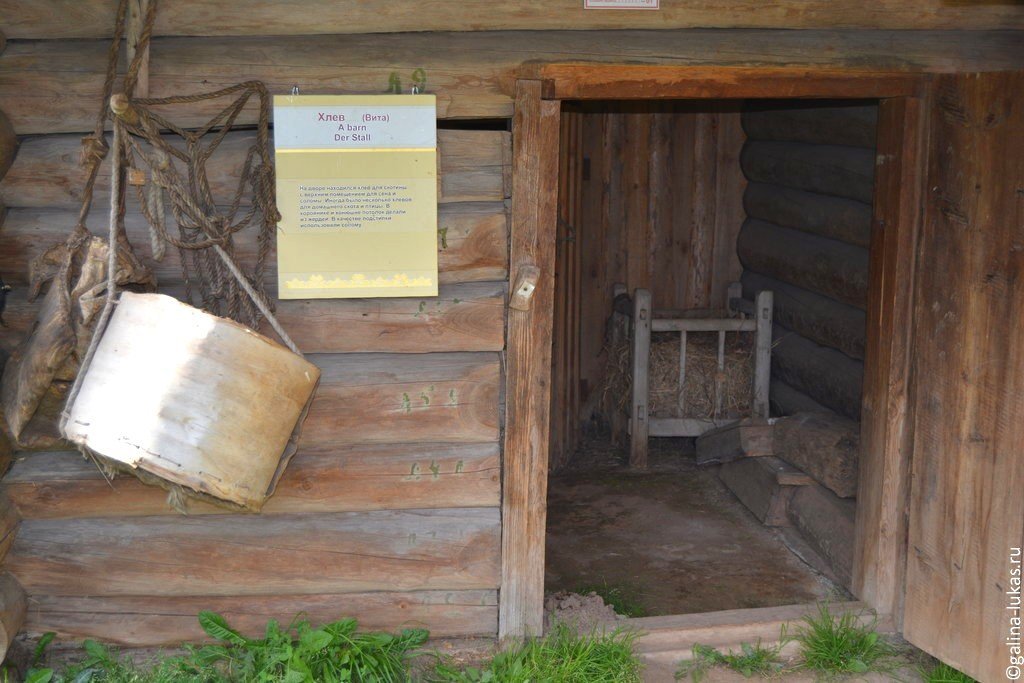

Изба раньше без двора и хозяйственных построек была невозможна. В этом марийцы похожи на забайкальцев, все огорожено забором.

Во дворе хранили сани и телеги.

И инструмент.

Здесь же жили домашние животные.

Готовили еду.

Хранили запасы.

Обратите внимание, какой раньше был водосток – деревянный.

В общем, в то время дом оправдывал свое название: мой дом – моя крепость.

А потом мы отправились в самостоятельное плаванье. Посмотрели на летний шалаш, обычно такие устраивали на покосе.

А потом мы отправились в самостоятельное плаванье. Посмотрели на летний шалаш, обычно такие устраивали на покосе.

Оригинальный деревянный мостик.

А потом мои мужчины решили покачаться на качелях. Ну, когда ещё такая возможность будет?

А напоследок не могли опять не полюбоваться на Волгу.

Вот такой он Этнографический музей в Козьмодемьянске. Пожалуй, это пока мой фаворит среди подобных музеев. Он не такой «лубочный» как в Суздале, и здесь нет такой безнадёги как в Костроме. А ещё, если Вы приедете не в «пароходный» день, то будете единственными посетителями . А погулять здесь с экскурсоводом я ой как советую, поверьте, откроете для себя много нового.

Так стоило ли делать крюк в 80 километров ради Козьмодемьянска? Однозначно стоило! Этот городок, наравне со Звенигово, стал фаворитом в нашем сентябрьском турне. Здесь ещё сохранилась атмосфера маленького городка, здесь много интересных музеев. А ведь мы ещё не успели сходить в Художественный музей имени Григорьева (ул. Лихачева, 10, http://www.mari.ru/kozm_museum/), где представлены полотна Айвазовского, Брюллова, Левитана, Сурикова. Откуда такое богатство в маленьком городке? А просто Волжско-Камскую передвижную выставку война в 1918 году застала именно в Козьмодемьянске, и художники побоялись везти её дальше. Зато город приобрел прекрасную коллекцию живописи. Так что заехать в этот городок стоит обязательно. А может не заехать, а приплыть, как все туристы на теплоходе. Решать это Вам.

Напоследок фото-шутка из Козьмодемьянска. Как Вам такой кинотеатр 3D?

Так стоило ли делать крюк в 80 километров ради Козьмодемьянска? Однозначно стоило! Этот городок, наравне со Звенигово, стал фаворитом в нашем сентябрьском турне. Здесь ещё сохранилась атмосфера маленького городка, здесь много интересных музеев. А ведь мы ещё не успели сходить в Художественный музей имени Григорьева (ул. Лихачева, 10, http://www.mari.ru/kozm_museum/), где представлены полотна Айвазовского, Брюллова, Левитана, Сурикова. Откуда такое богатство в маленьком городке? А просто Волжско-Камскую передвижную выставку война в 1918 году застала именно в Козьмодемьянске, и художники побоялись везти её дальше. Зато город приобрел прекрасную коллекцию живописи. Так что заехать в этот городок стоит обязательно. А может не заехать, а приплыть, как все туристы на теплоходе. Решать это Вам.

Напоследок фото-шутка из Козьмодемьянска. Как Вам такой кинотеатр 3D?

Похожие статьи:

- Войдите, чтобы оставлять комментарии

- 5039 просмотров

© Сайт клуб путешественников "Лукас Тур" https://galina-lukas.ru

Копирование текста и фото только с разрешения автора. Все права защищены.

Копирование текста и фото только с разрешения автора. Все права защищены.

Реклама — поддержка клуба:

Комментарии

elenau

24.12.15 22:27

#1

И ведь как вам повезло,Анют! Ходили,слушали,смотрели -никто не мешал,не отвлекал,над душой не стоял,виды не загораживал!)) Счастье просто!

Я детство до 7 лет провела у бабушки в сибирской деревне,и хоть это не Мари Эл,но многое мне знакомо. Особенно банька по-черному,до сих пор помню её пряный запах ( в предбанничке действительно сушились травы, а внутри вкусно пахло дымком и вениками)...

Конечно же вы не зря сделали крюк в 80 км.! Теперь и мы знаем про этот прекрасный уголок деревянного зодчества и крестьянского быта! Спасибо!

annas

24.12.15 22:35

#2

Валентина

25.12.15 07:25

#3

annas

25.12.15 21:49

#4

irinas

30.12.15 11:13

#5

annas

30.12.15 20:16

#6